手機保護配件心得:保護殼

為手機加上保護殼,倒不是有多怕傷到機器,畢竟買來就是要用的,對我來說更多時候是補足功能上的一些小需求,同時盡可能保留原機的設計質感、或者加上一些個性化的表達,因此我會特別在意一些小細節。

網路上隨時都能找到各種保護殼的評測,但所謂的細節往往是一句「這個質感比較好」、「那個手感比較差」就草草帶過,而沒有、或無法說出個所以然來。

對於某些消費者來說,選購體驗自然就會變成不斷地在尋找平替的過程——反正買貴的也不知道具體得到了什麼,甚至還可能莫名其妙被貼上「盤子」的標籤。

我自己習慣用帶磁性的支架殼,因為那比較方便我拍攝時架設機位,限縮一下範圍也比較方便探討,下面就列舉一些我會特別觀察的小地方。

材質間的銜接與過渡

如果不是風格強烈、或為特定用途設計的保護殼(e.g. UAG),通常採用的就是硬質 PC 背板搭配相對較軟的 TPU 邊框,然後加上支架機構(若有的話)。

這兩塑膠材質之間銜接的地方主要影響的就是一體性和手感(這裡講的不是分模線,如果連分模線都沒處理掉的話,那殼還是別買了)。

像 Apple 透明保護殼就是做到摸不出分界,一體感非常強。下圖是我使用兩年的 Torras iPhone 15 Pro 支架殼,可以看到黑色那個 PC 背板是半透明、TPU 邊框是黑色,但在殼右側的光照條件下,材質之間的接縫也是消失的(但透明版就沒做到 Apple 那麼吹毛求疵):

就支架來說,我倒不要求支架一定要和背板完美齊平,因為轉軸做太細,長期下來就承受不了讓手機站立的力矩,要不就是把背板做厚然後埋進去,但這樣可能又不利於散熱、也會變得更重。

材質本身

借兩張淘寶的用戶評價照片來說明,這是閃魔的透明支架殼:

可以看到 PC 背板基本對應 iPhone 背面的玻璃,就是下半部分鑲嵌一塊進去(而且沒對齊玻璃背板,但我倒是很喜歡圖中閃魔的隱藏式轉軸),ESR 和綠聯的透明殼也是這種設計 。

而 Torras O3 Neo 整個背面都是 PC,只有 plateau(擴展平台)的周圍鑲了一圈 TPU:

顯而易見的是,只嵌一部分 PC 的做法在撞擊到上半部時,比較不利於將衝擊力分散到整個機身,因為那部分是軟的 TPU,而非剛性比較強的 PC。

另一個考量點是,TPU 日後黃化時,背面會黃一塊、透明一塊,會顯得特別難看。

也順便提一下黃化這件事,透明殼 TPU 黃化基本上是不可能完全避免的,陽光(UV)照射、高溫、手油等都會破壞 TPU 的分子鏈,而造成降解變黃,最多就是透過添加 HALS 之類的成分來減緩,或是摻一點淡淡的藍色進去從視覺上抵銷。

若有廠商宣稱絕對不黃化,要嘛它不是用 TPU、要嘛就是騙人,下圖是 Torras 用兩年 vs 全新的對比,再貴都會黃的,Apple 透明殼也一樣:

圓角平滑度

另一個重點是 R 角的平滑度,如果只做到 G1 或 G2 的話,拿在手上感覺不只沒那麼圓潤,光影變化也會顯得不好看(例如下方充電器的圓弧和平面間的過渡):

Apple 的設計至少一定是 G3 以上的,可以看出來從亮到暗之間的過渡非常細膩。

下圖是 Torras O3 Neo,PC 背板邊緣也是做 G3 連續,裡面的 iPhone 機身時從這樣的平順邊緣透出來時會比較好看(但那邊框防滑點陣說什麼靈感汲取 Vision Pro 我就覺得太牽強了,其實也沒那麼好看,雖然防滑效果的確是很好):

反映在手感上,就類似 iPhone 16 Pro 和 17 Pro 之間的差距,看起來 R 角差別就一點點,但一拿在手上就能明顯感覺出來。

其餘像是支架的每一個邊緣是否都有妥善的 R 角或 chamfer,半徑小了就割手、半徑大了在視覺上又顯得笨重不精緻,這些可能都是在宣傳圖上難以看出來、但便宜貨拿到手就會立即感受到差異的質感屬性。

如果仔細去看的話,不要說手機殼了,到現在仍然有很多手機品牌的螢幕本身 R 角還沒能漂亮地搞定。

按鍵設計

透明/半透明殼(TPU、PP)的話,常見的是像這樣的同材質開兩條縫,成本比較低,但就容易進灰、磨損到手機本身,按鍵按起來的回饋感也會比較沒那麼乾脆。ESR、綠聯、閃魔或其他比較平價的透明殼基本都是這種設計:

Apple 的矽膠殼、科技織紋殼、Torras 或 其他高價殼則是整顆按鈕鑲嵌不同材質的做法,例如 ABS 或金屬,按鍵回饋感會更好一些。

順便提一下,Torras iPhone 15 Pro 的殼是鑲嵌鋁合金按鈕、裡面貼塑膠膜保護機身的,但我拿到 iPhone 17 Pro 的 O3 Neo 發現今年變成同色的 ABS 塑膠按鈕,感覺是有點退步。

另外,Apple 的透明殼則是最費工的,它是邊框 TPU、按鍵(應該是)透明 PC,然後它不是像大部分手機殼那樣裝配時嵌進去(那會稍微鬆鬆的,雖然裝上殼就幾乎感覺不到),而是像銜接背板一樣,整個融為一體的,簡直難以想像這和把充電孔設計在滑鼠底部的是同一間公司。

掛繩孔

我自己是不用掛繩孔的,但如果殼上有的話,它必須以正確的方式被設計在合乎邏輯的位置,否則每次看到都會讓人分神。

怎樣叫正確的方式?理想一點就是像 Apple 自己的保護殼那樣,用剛性更高的材質拼接在邊框上分散受力,比較不容易讓邊框拉扯變形:

就算無法做到這點,至少兩個孔中間的那個部分也必須削薄,才不會讓掛繩穿進去後把邊框頂離開手機。

那怎樣叫合乎邏輯的位置?自然就是手機底部,而非側邊的地方,否則:

- 手機垂墜的時候,由於懸掛點和手機重心兩點的連線必定是鉛垂於地面的,就會造成手機的某個角會往上反打到手腕。

- 橫持拍攝的時候,掛繩若體積比較大、加了吊飾,擋到鏡頭幾乎是必然的,又要特地去把它撥開才行。

其他考量

有些人會非常怕傷到相機的部分,然後買像這種完全包覆的保護殼:

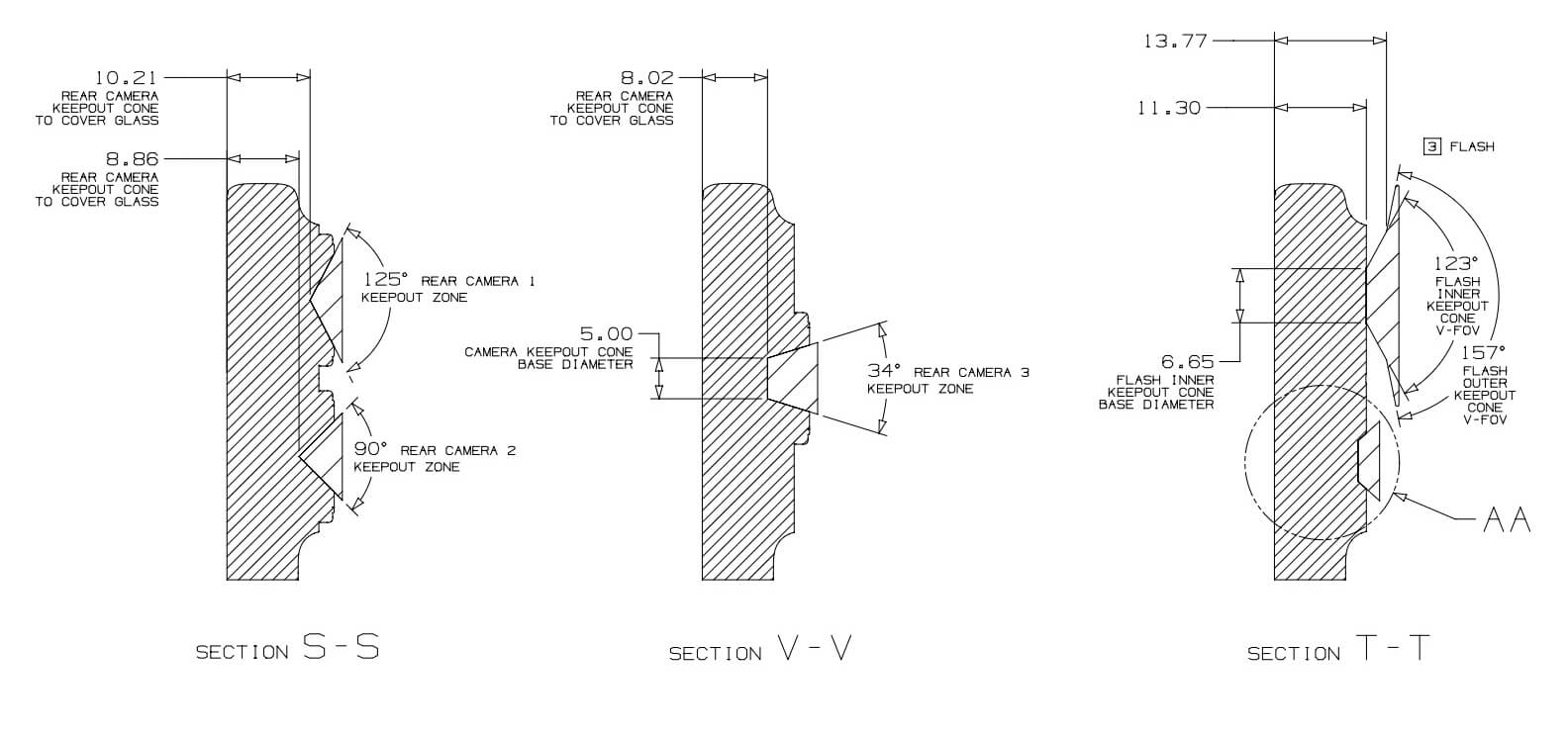

雖然也不是不行,但就要注意散熱可能會是個問題,再者這種殼如果很厚又倒角不夠,可能會影響到閃光燈和 Lidar,以下擷取自 Apple 官方的配件設計 guidelines:

這種情況我會覺得可能買個 AppleCare+ 會比較好。

我自己是會把手機和鑰匙等雜物一起丟包包,過去也是完全沒針對鏡頭做任何保護,都沒出任何事情,哪怕鏡頭也一道刮痕都沒有,但今年相機部分從玻璃變成全鋁合金,我是有貼一層薄薄的透明保護貼(鏡頭部分開洞,不貼鏡頭那種,下面有圖)。

鏡頭貼則是毫無必要——幾乎能肯定地說,要是有個撞擊方式和力道能把鏡頭給撞碎,這種力道也不是鏡頭貼保護得了的,當然堅持要貼鏡頭貼也沒有人能阻止。

以下是今年的一些搭配,藍綠色那款覺得三眼怪配色有點可愛,因為 iPhone 就是三眼怪嘛。